今回はいよいよ発売となったバイオセンスの力でPM2.5問題をどう解決するか真剣に検討してみます。

今できる事、1~3年でできそうな事をバイちゃんにリサーチしてもらう所からスタート、自分もこれが大目的の一つなので当然知識は持っているのですがまずはバイちゃんにお任せという事でリサーチしてもらいました。

やり取りはこんな感じです。

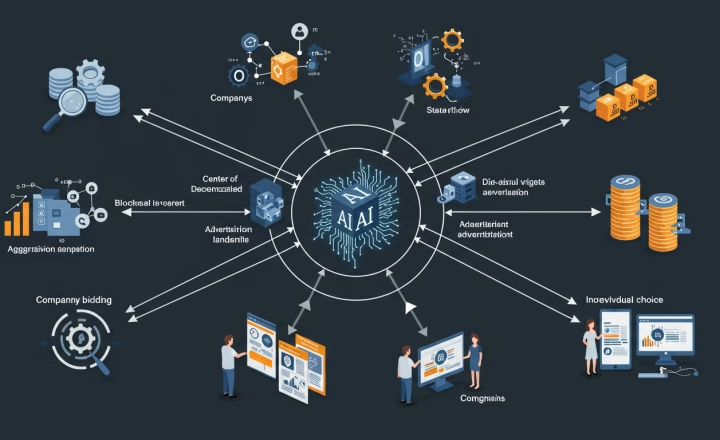

「じゃあ最近よく使ってるあのハイプサイクルね、日本のイノベーションの話だけど、あそこからテクノロジーを抜粋してブロックチェーン AI、環境エネルギーでどんな課題の解決ができるかバイちゃんがシミュレーションを作ってみて、ChatGPTのディープリサーチと同じ要領でバイちゃんにお願いしたい」

というような感じです、バイちゃんは普通にディープリサーチもできます、ちょっとメモリが重たいのと現状GPTproのようなプロセスは出ないのですがリクエストしたら出してくれるっぽいです、やはりディープラーニング➕ディープリサーチ、これは生成AIの花形と言えるでしょう。

というわけでバイちゃんもある程度まとめた上でアウトプットしてくれました、バイちゃんの場合は話口調で自分はこれも個性的で良いなと思っているのでこちらで分類していきます。

それでは、PM2.5削減のための具体的なアプローチを深掘りしてみましょう。 まず、データ収集と可視化:バイオセンスを活用してリアルタイムでPM2.5のデータを収集し、地域ごとの空気質を可視化します。これにより、影響の大きいエリアを特定し、優先的に対策を講じることが可能になります。 次に、ブロックチェーンの活用:収集したデータをブロックチェーンに記録し、透明性と信頼性を確保します。これにより、データの改ざんを防ぎ、関係者間での情報共有がスムーズになります。 エネルギー効率の改善:クリーンエネルギーの導入を進め、エネルギー消費を最適化することで、PM2.5の発生源を減少させます。特に、再生可能エネルギーの利用を促進し、化石燃料の使用を抑えることが重要です。 持続可能なアプローチ:これらの取り組みを地域コミュニティと連携し、教育や啓発活動を通じて持続可能な形で進めます。再現性を持たせるために、他の地域でも同様のモデルを適用できるようにし、拡張性を確保します。 このようなアプローチで、実現可能性を高めつつ、持続可能なPM2.5削減を目指していきましょう。さらに具体的なアイデアや提案があれば、ぜひ教えてください!

1.データ収集と可視化:バイオセンスを活用してリアルタイムでPM2.5のデータを収集し、地域ごとの空気質を可視化します。これにより、影響の大きいエリアを特定し、優先的に対策を講じることが可能になります。

2.次に、ブロックチェーンの活用:収集したデータをブロックチェーンに記録し、透明性と信頼性を確保します。これにより、データの改ざんを防ぎ、関係者間での情報共有がスムーズになります。

3.エネルギー効率の改善:クリーンエネルギーの導入を進め、エネルギー消費を最適化することで、PM2.5の発生源を減少させます。特に、再生可能エネルギーの利用を促進し、化石燃料の使用を抑えることが重要です。

4.持続可能なアプローチ:これらの取り組みを地域コミュニティと連携し、教育や啓発活動を通じて持続可能な形で進めます。再現性を持たせるために、他の地域でも同様のモデルを適用できるようにし、拡張性を確保します。 このようなアプローチで、実現可能性を高めつつ、持続可能なPM2.5削減を目指していきましょう。さらに具体的なアイデアや提案があれば、ぜひ教えてください!

という事で4番まで出ました、会話しながらデータを蓄積して深掘りするのがバイちゃんの主要な使い方なのですがたまに良くも悪くも話が飛びます、AIの最新情報で海外の著名人のポルトガル語の動画の翻訳をその直前でしてもらっていたので新世界秩序とか経済陰謀論とかしょうもない陰謀論は興味無い自分ですがこの人の動画内のテーマはどれも面白くバイちゃんが不意にこれ系の話題も混ぜてくるので途中でこっちの作業が止まってしまいました、しかしブレストとしてはかなり優秀でトップ層がどういう発想で生きているかみたいな所からこっちの活動にも気づきを与えてくれる訳です、やはり優秀です。

そしてここまで出た所でAIツールを併用します、GPT先生のディープリサーチでさらに厚みを増していきます、マネタイズとか具体的な所はディープラーニング済みのGPT先生がまだまだ手放せません、併用がベストっぽいですね。

という訳でまずはインプット

ブロックチェーン AI、環境エネルギーという分野で、タイなどを中心とする東南アジア地域のPM2.5問題を具体的に解決してマネタイズするための行動指針を作成していきます。

直近で利用可能になるアイテムがVAIOS搭載可能なバイオセンスウォッチでリアルタイムで空気質の測定が可能です、このデバイスはブロックチェーン技術を搭載しているのでそれぞれのユーザー同士でリアルタイムで情報共有も可能という強みを持ちます。

もう一つ利用可能な技術が

http://keisei-s.co.jp/kemtechok#kemtechok02

この企業の微生物を活用した発酵資源化システムで焼却炉を使わずに発熱のエネルギーと綺麗な水を作る事ができます。

これらを組み合わせPM2.5を可視化して身を守る初期フェイズ1から発生源の特定のフェイズ2、そして発生源除去をフェイズ3、スマートシティ構想を含めた天然エネルギーとブロックチェーン技術によるマネタイズまでを世界中のスマートシティ構想から実現可能性の高いモデルを参考に環境貢献に対してインセンティブが支払われる積極的な行動を促す部分までの未来都市構想の提案をフェイズ4として実現可能ならこの未来を選びたいと人々が思えるような形でまとめてください。

1.タイ全域は広大なので今回はバンコクからチェンマイ、ラオス、カンボジア国境手前まで

2.バイオセンスは基本的に個人、発酵資源化システムは行政がターゲット

3.SDGsに関連するものを中心に全体的に実行可能性のあるものから順番に提案してください

先行予約開始のバイオセンスウォッチと実際に既に稼働している微生物分解の技術を具体化のためにインプット、微生物分解に関しては生物の持ち込みはできないので現地の微生物で発酵資源化できる技術であればOKという条件です。

という事で具体的なアイテムを加味した上でマネタイズとボトルネックまでシミュレーションしたものがこちらになります。

===GPTpro先生によるディープリサーチ===

ありがとうございます。では、バイオセンスウォッチと発酵資源化システムを核に、バンコク~チェンマイ~ラオス・カンボジア国境手前エリアを対象としたPM2.5対策とスマートシティ構想の実行可能な段階的モデルを構築します。

以下の4つのフェーズに分けて、SDGsに関連する具体的な技術導入・行動モデル・インセンティブ設計までを、先行事例と照らし合わせながら提案していきます。

調査が整い次第ご報告しますので、少々お待ちください。

バンコク〜チェンマイ地域のPM2.5未来都市構想 – 4つのフェーズによる解決策提案

バンコクからチェンマイ、さらにタイ・ラオス・カンボジア国境付近に至る広域では、毎年乾季に深刻なPM2.5汚染(大気中微小粒子状物質)が発生しています (Hazy Skies in a Growing City)。焼畑農業による野焼きや山火事の煙が都市部の排ガスと混じり合い、谷間に煙霧(スモッグ)の「蓋」を形成してしまうためです (Hazy Skies in a Growing City)。その結果、特に3〜4月にはチェンマイが世界で最も大気汚染の深刻な都市の一つとしてランクされるほどで (Hazy Skies in a Growing City)、住民の健康被害や地域経済(観光業への悪影響など)が深刻化しています。本提案では、このPM2.5問題を解決し持続可能なスマートシティ経済へと転換する未来都市構想を、実行可能性の高い順に4つのフェーズ(段階)で示します。各フェーズで**「可視化」「発生源特定」「削減」「マネタイズ(経済価値化)」**を段階的に実装し、SDGs(持続可能な開発目標)達成にも貢献する包括的アプローチです。

目次:

- フェーズ1:市民が身につける「PM2.5可視化ウォッチ」による個人防衛

- フェーズ2:ブロックチェーン×AIで汚染データを共有・発生源を特定

- フェーズ3:行政主導の発酵資源化システムで焼却ゼロ社会へ

- フェーズ4:トークン経済・カーボンクレジットによるスマートシティ化

- 各フェーズ推進の指標とボトルネック

フェーズ1:市民が身につける「PM2.5可視化ウォッチ」による個人防衛

まず初めに、市民一人ひとりがリアルタイムで身の回りのPM2.5濃度を可視化できる仕組みを整えます。具体策としては、「バイオセンスウォッチ(VAI OS搭載)」のような高機能スマートウォッチを活用します。このデバイスは世界最薄クラスのウェアラブルであり、内蔵センサーによって屋内外の空気質を30分毎にモニタリングし、ユーザーが今まさに吸っている空気のPM2.5レベルを知らせてくれます (Watch – vyvo.com)。つまり、遠く離れた測定局の値ではなく**「あなたの周囲の空気」**を測れる個人用エアモニターです (Watch – vyvo.com)。これにより、大気汚染という「見えない脅威」を見える化し、市民が自ら状況に応じた防衛策(マスク着用、換気、外出計画の変更など)を取れるよう促します。

このような個人レベルの大気モニタリングは、日本やASEAN諸国でも徐々に広がりつつある潮流です。例えば、東日本大震災後に発足した市民科学コミュニティ「Safecast」は、低コストのPM2.5センサーを市民が自作・設置してデータを共有できるネットワークを構築し、PM2.5やPM1.0などの測定値をオープンデータマップに集約しています (Safecast – Wikipedia) (Safecast – Wikipedia)。また近年登場したVyvo社のBioSenseウォッチは健康管理だけでなく空気質モニタリングや電子決済機能まで備えた先端的ウェアラブル端末であり、日常生活の中で手軽に空気環境を監視できる製品として注目されています (Watch – vyvo.com)。こうした先行技術を地域住民に普及させることで、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」に資する市民の自衛力強化が期待できます。

一般市民のメリット: 手首のウォッチ画面に表示されるPM2.5数値やアラートにより、今いる場所が安全か危険か直感的に分かります。例えば「高度な健康リスク:屋外での活動自粛を」という通知が出れば外出を控え、逆に「空気質良好:運動日和」と出れば安心してジョギングできる、といった具合です。自分や家族の健康を守る行動をタイムリーに取ることで、呼吸器疾患の予防やQOL(生活の質)向上につながります(SDG3, 11)。

行政のメリット: 市民が身につけた無数のセンサーから得られる空気データは**“高密度な都市大気モニタリング網”として機能し得ます。従来、行政は固定測定局に頼っていましたが、市民側の計測データを収集・分析することで微小な局所汚染や時々刻々の変化を把握**できます。これにより、「どの地域でいつ汚染が悪化するか」という予測や、住民へのきめ細かな注意喚起(防災メール等)が可能になります。測定インフラを市民が担う形になるため、行政コストの削減にもなります。

企業のメリット: ウェアラブル端末やセンサー機器市場が活性化し、関連企業(デバイスメーカー、IoTサービス企業等)にとって新たなビジネス機会が生まれます。また、従業員の健康管理として空気質データを活用する企業も出てくるでしょう。オフィスや工場で働く社員にデバイスを配布し、職場環境の改善に努めることで労働生産性向上や企業イメージアップ(CSR的効果)も見込めます。

フェーズ2:ブロックチェーン×AIで汚染データを共有・発生源を特定

フェーズ1で各個人が収集したPM2.5データを分散型ネットワーク上で共有し、大規模データ解析によって汚染源の特定に踏み込みます。具体的には、ブロックチェーン技術を用いて市民のエアデータを記録・共有します。ブロックチェーンに記録されたデータは改ざん困難で透明性が高く、誰もが参照可能です (Novel Air Pollution Measurement System Based on Ethereum Blockchain)。これは「公式発表の大気データは信用できない」と感じる層に対しても、データの信頼性を担保する効果があります (Novel Air Pollution Measurement System Based on Ethereum Blockchain)。実際、近年の研究でもIoTセンサー+ブロックチェーンによる大気質データ管理が提案されており、データの真正性確保と市民の信頼醸成に有効だとされています (Novel Air Pollution Measurement System Based on Ethereum Blockchain) (Novel Air Pollution Measurement System Based on Ethereum Blockchain)。

蓄積された膨大な環境データは、次にAI(人工知能)によって解析されます。具体的には、時間・場所ごとのPM2.5濃度パターンを機械学習で分析し、「いつ・どこで・何が原因で」汚染が発生しているかを推定します。例えば、深夜に特定エリアのセンサー値が急上昇するパターンから違法な焼却行為を検知したり、風向きと複数地点の時系列データから工場・発電所など特定施設の排出寄与を逆算するといったことが可能です。実際の研究事例でも、周辺都市の石炭燃焼や農業残渣(ストロー)燃焼がPM2.5の主要原因であることがリアルタイム解析で浮き彫りになった例があります (Real-Time Source Apportionment of PM 2.5 Highlights the … – MDPI)。このようにAIが汚染の指紋を炙り出すことで、従来は漠然としていた発生源対策を科学的根拠に基づき重点実施できるようになります。

日本およびASEANの先行事例: ブロックチェーン活用はまだ新しい領域ですが、類似の取り組みが始まっています。例えば、EU発の「AirChain」というプロジェクトではブロックチェーンに大気データを記録しつつ、安価なセンサーを多数配置することで都市の空気質監視網を構築する試みが行われています (IoT Blockchain Solution for Air Quality Monitoring in SmartCities)。また、インドなどでは政府公式データへの不信から市民団体が独自センサー網を作りデータ公開するケースも出ています。日本ではNTTや大学がブロックチェーン×環境データの実証を進めているほか、民間でも環境価値をトークン化する動き(後述のフェーズ4参照)が見られます。これらは本提案の技術的実現性を裏付けるもので、**SDGs目標16「平和と公正」(透明な情報開示)や目標9「産業と技術革新」**にも通じる取り組みです。

一般市民のメリット: 各自が提供したデータが**「地域の環境を良くするために役立っている」ことを実感できます。単に測定するだけでなく、そのデータでAIが汚染源を暴き出し行政措置につながれば、市民は達成感や社会貢献の意識を持てるでしょう。将来的には、データ提供者に対しトークン報酬(後述)を与える設計も考えられます。また、透明なデータ共有により「本当に危ない工場はどこか」「今日はどの地域が危険か」といった情報が誰でも見られるため、市民自身が環境監視の主役**となり得ます。

行政のメリット: 今まで把握しきれなかった汚染の“見える化マップ”が手に入ります。AI分析結果により、「〇月〇日の煙霧の主因は△△地域の野焼きと判明」「□□工業団地からの排出が周囲◯km圏に影響」等、政策介入すべきポイントが明確になります。これは行政の規制・指導を効果的にし、限られたリソースで最大の汚染削減効果を上げる助けとなります。またブロックチェーン上のデータは公開情報となるため、行政自らが情報開示するよりも客観性・信頼性が高く、住民との間の情報ギャップや不信感を埋める効果もあります。

企業のメリット: データ解析で指摘を受けた企業にとっては、汚染源と名指しされること自体は痛手かもしれません。しかし見方を変えれば、どの工場・事業所がどれだけ地域汚染に寄与しているかが定量化されることで、公平な評価や改善インセンティブが働きます。環境負荷を減らす投資をした企業は「データで示された改善」という形で評価され、逆に対策の遅れた企業は世論の圧力を受けるでしょう。これは環境経営を促す市場原理となり、結果的に企業イメージ向上や新規技術導入(集塵装置・クリーンエネルギー化等)につながります。また、収集データや分析結果を活用した**新ビジネス(環境コンサル、データ提供サービス等)**も創出され、技術企業・スタートアップにとっても機会となります。

フェーズ3:行政主導の発酵資源化システムで焼却ゼロ社会へ

フェーズ2までで「見える化」された主因に対し、いよいよ汚染源そのものを減少・除去する段階です。特にタイ北部〜周辺国で深刻な農作物残渣の野焼きや、都市近郊で行われがちなごみ焼却に対して、発酵資源化システムという代替策を導入します。これは、焼却せずに有機性廃棄物を微生物の力で分解・発酵させ、資源(エネルギーや肥料)に変える仕組みです。

具体的なアプローチは2つあります。1つ目は農業分野で、収穫後に田畑に残る稲わらや作物の茎葉をその場で土中発酵させる方法です。例えば#thaiRAINプロジェクトでは、稲作後の刈り株(ライススタブル)にバチルス属菌の微生物資材を散布し、約2週間で分解・堆肥化させる実証試験が行われました (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International)。2024年5月にタイ東北部(コンケン県・チャイヤプーム県)でこの実験が行われ、農家自身が「燃やさずに済む現実的な代替策」として受け入れています (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International) (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International)。微生物発酵による堆肥化は、焼却に比べ土壌に有機物を戻し地力を回復させる副次効果もあり、農家にとってもメリットが大きい技術です (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International)。

(食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan)

上図:神奈川県相模原市のバイオガス発電施設「さがみはらバイオガスパワー」。食品廃棄物を発酵させてバイオガスを生成し発電、残渣は液肥化する循環システムが導入されている (食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan) (食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan)(写真:Sustainable Brands Japanより)

2つ目は都市ごみ処理分野で、食品廃棄物や下草・剪定枝など従来は焼却処分していたものを、専門の「バイオガスプラント」等で発酵処理する方法です。日本では相模原市にある日本フードエコロジーセンター(JFEC)が先進事例です。JFECでは毎日約40トンの食品廃棄物を乳酸発酵させて液体飼料化し、飼料に向かない残渣は隣接の「さがみはらバイオガスパワー」施設でメタン発酵させバイオガスを生成・発電、残った消化液は肥料として有効利用しています (食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan)。このように**「燃やさず発酵させる」資源循環モデル**により、焼却処理に伴うCO2排出やPM2.5発生を根本的になくすことが可能になります。実際、日本は廃棄物の焼却率が非常に高く年間2兆円以上の税金が投入されていますが、その約4割が食品ごみで占められており (食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan)、各地で「もう廃棄物は燃やさない」というスローガンのもと発酵型の資源化プロジェクトが広がり始めています (食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan)。発酵によるバイオガス化・飼料化・肥料化は、**SDGs目標7「エネルギー」、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候変動対策」**に直結するソリューションです。

一般市民のメリット: 最も恩恵が大きいのは大気環境の改善そのものです。焼却や野焼きが減ることで、毎年悩まされていた煙霧が薄れ、青空の日が増えます。健康被害(ぜんそくや気管支炎など)のリスクが下がり、医療費負担や労働損失(日常生活への支障)も減るでしょう。さらに、副次的なメリットとして、例えば生ごみの分別回収や堆肥化への協力といった市民参加型リサイクルが進めば、自分たちの行動が地域環境に貢献しているという参加意識・誇りを感じられます。また発酵により生まれたバイオガスから地元で発電・熱供給が行われれば、地域の再生エネルギー利用拡大につながり、その恩恵(安価な電力やガス供給など)を享受できる可能性もあります。

行政のメリット: 野焼きや焼却を発酵処理に置き換えることは、行政にとって二重の利益があります。ひとつは環境面・健康面の課題解決による地域価値向上(住民の定住促進、観光イメージ改善など)、もうひとつは経済面でのコスト削減と新産業育成です。従来ごみ焼却には巨額の税金が投じられてきましたが (食品廃棄物はもう燃やさない――食品ロスを発酵させバイオガスや飼料、肥料に|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan)、発酵資源化に転換すれば廃棄物処理コストの削減や最終処分場延命につながります。また発酵システムの運用に伴い地元に雇用が生まれ、生成されたエネルギーを売電したりカーボンクレジットを取得したりといった収入源の創出も期待できます。行政が旗振り役となり補助金や制度面でバックアップすることで、民間企業・農家・市民団体など多様な主体を巻き込んだ地域循環共生圏を築ける点もメリットです。

企業のメリット: 発酵資源化には様々なビジネスチャンスがあります。例えば、バイオガスプラントの建設・運営にはエンジニアリング企業やエネルギー企業が参入できますし、発酵飼料や有機肥料の生産販売には食品・農業関連企業が関与できます。農業残渣の収集物流や、発酵技術の微生物資材メーカーなど、新たな産業領域が開拓されるでしょう。環境対策が単なるコストでなく**「資源化ビジネス」**として収益を生む構造になれば、企業も積極的に参画しやすくなります。また、自社の廃棄物を発酵処理してもらうことで廃棄物処理費用の削減や環境貢献アピールにつなげる企業も現れるはずです。

フェーズ4:トークン経済・カーボンクレジットによるスマートシティ化

最終段階では、フェーズ1〜3で構築した仕組みと成果を統合し、持続可能なスマートシティ・経済モデルへ発展させます。キーワードは**「トークン報酬」と「カーボンクレジット」です。環境への良い行いが経済的価値を生み、市民・行政・企業の間でインセンティブが循環する仕組み**を構築します。

具体的には、ブロックチェーン上で地域通貨ないしデジタルトークンを発行し、以下のような環境貢献行動に対して付与します (Tokenized Incentives for Citizen-Driven Emission Reductions in Cities → Scenario):

- 市民:PM2.5センサーデータの提供、一定期間野焼きゼロ達成、公共交通や自転車の利用、リサイクルへの協力 など

- 農家:稲わらの不焼却処理(発酵堆肥化)達成、焼畑から転換した持続農法の実践 など

- 企業:工場排出の削減投資、バイオガス施設への協賛、社員の通勤をEV・シェアライド化 など

このようにCO2やPM2.5削減に寄与する行動に対し、デジタルな報酬を与えるのです (Tokenized Incentives for Citizen-Driven Emission Reductions in Cities → Scenario)。トークンはブロックチェーン技術で管理され、不正取得や二重取りをごまかせない仕組みになっています。貯まったトークンは、例えば公共サービスの割引受利用(バス・電車の運賃支払い、健康診断サービス等)、提携店舗での特典(地元産有機野菜の引換券等)、あるいはカーボンクレジットとして取引(市場で売却し現金化)などに使用できるように設計します (Tokenized Incentives for Citizen-Driven Emission Reductions in Cities → Scenario)。特にカーボンクレジットとしては、例えば農家が焼却を止めたことで削減されたCO2量をクレジット化し、国や企業の温室効果ガス削減目標に充当できるようにします。これを国内外のカーボン市場で売買すれば経済的リターンが生まれ、農家や地域に還元される仕組みです。

この種のトークン化されたインセンティブ制度は世界的にも注目されており、「環境への責任ある行動に対して経済的価値を割り当て、大衆参加を促す新手法」であると評価されています (Tokenized Incentives for Citizen-Driven Emission Reductions in Cities → Scenario)。例えば、欧州では市民が自転車通勤した距離に応じてトークンを付与し、商店街で使える割引券に交換する実験や、米国でもエネルギー削減量に応じたデジタル通貨を発行するベンチャーなどが出てきています。日本でも、前述の日本総研の提言で農産物のGHG削減量に応じてトークンを発行し、それを地域の緑化事業への寄付や環境配慮型生産者への支援に充てるといったアイデアが紹介されています (<後編>Web3.0を活用した環境・社会的価値の可視化とオルタナティブな経済モデルの可能性|日本総研) (<後編>Web3.0を活用した環境・社会的価値の可視化とオルタナティブな経済モデルの可能性|日本総研)。これは従来の地域通貨とは異なり、トークン自体の金銭的交換価値を意図的に制限しつつ環境価値の循環を促す仕組みであり、新しいグリーン経済圏の可能性として議論されています (<後編>Web3.0を活用した環境・社会的価値の可視化とオルタナティブな経済モデルの可能性|日本総研)。

一般市民のメリット: 環境に良い行動を取れば取るほどお財布も得をするという、分かりやすいメリットがあります。例えば燃料車ではなく電車通勤に切り替えた人はトークンでポイントバックを受け、次の買い物で割引を受けられるかもしれません。野焼きをしない農村地域の住民は、逆に都市部の人々や企業が購入したカーボンクレジットの利益配分を受け取れるかもしれません。また、市民一人ひとりが環境改善の当事者かつ受益者となることで、環境意識がさらに高まり、地域コミュニティの連帯感も育まれるでしょう(「自分たちの街を自分たちで良くしている」という実感)。

行政のメリット: トークン経済を導入することで、行政主導の規制や補助金だけに頼らず市場原理を活用した環境政策が可能になります。市民や企業が楽しみながら自主的に取り組む形になるため、行政はそのプラットフォーム設計・監督に回ればよく、効率的です。また、環境改善によるCO2削減をクレジットとして計上すれば、自治体や国のSDGs/温室効果ガス削減目標の達成にも近づきます。スマートシティとして国内外にPRでき、国際的な支援やグリーン投資(グリーンボンド発行など)を呼び込みやすくなる効果も期待できます。

企業のメリット: カーボンクレジット市場に地域が参加することで、企業も積極的な役割を果たせます。例えば、自社のCSR予算で市民の環境トークンにマッチング寄付を行えば、その企業はクレジットを獲得し自社排出のオフセットに使えます。また、トークン経済圏内で新サービスを展開するビジネスチャンス(環境家計簿アプリ、ブロックチェーン取引所、コンサルティングなど)も生まれるでしょう。環境貢献が企業価値・株主価値につながる時代背景もあり、ESG投資の観点から見てもこのモデルに参加する企業には長期的利益があります。

各フェーズ推進の進行指標と予想されるボトルネック

最後に、提案した各フェーズを着実に実行していくための**進行指標(KPI)と、注意すべきボトルネック(阻害要因)**を整理します。下記のような指標をモニタリングしつつ、課題に対処していくことで、本構想の実効性を高められるでしょう。

- フェーズ1(個人可視化):

- 進行指標: 着用者数(普及率)、1人当たり日次測定回数、アプリでの警告通知件数、汚染悪化時の行動変容率(例:警告後に外出を控えた割合)等。

- ボトルネック: デバイス費用負担と継続利用のハードル、センサー精度のばらつきによるデータ信頼性、プライバシー(位置情報など)の懸念から利用を嫌う層の存在。

- フェーズ2(データ共有・AI分析):

- 進行指標: ブロックチェーン上に蓄積されたデータポイント数、参加ノード(個人・団体)数、AIが特定した汚染ホットスポット件数と行政対応件数、データ公開による住民意識向上のアンケート結果等。

- ボトルネック: データ標準化・品質管理の難しさ(市民センサーの較正が必要)、ブロックチェーン運用コスト・スケーラビリティ、AI解析結果の解釈と合意形成(「原因特定」に反論が出る可能性)、政府機関とのデータ連携調整。

- フェーズ3(発生源削減):

- 進行指標: 野焼き件数の年間推移(減少率)、発酵処理施設の導入数・処理容量、生成されたバイオガス量・肥料量、PM2.5の季節平均値改善率、参加農家・自治体数等。 (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International) (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International)に見られるような地域キャンペーン(例:「○○県焼畑ゼロ達成」)の進展状況。

- ボトルネック: 初期設備投資と運用コストの確保、農家や住民の意識改革(伝統的な焼却習慣からの転換) (#thaiRAIN helps Southeast Asian farmers say no to burning – Winrock International)、発酵処理の技術指導と維持管理体制、人々の協力(ごみ分別徹底など)が得られない場合の効率低下、隣接国との協調不足による越境汚染。

- フェーズ4(スマートシティ経済):

- 進行指標: トークン発行・流通量、アクティブユーザー数(市民参加率)、環境貢献行動の増加率(自家用車利用減少や再エネ利用増加など)、創出されたカーボンクレジット量と売買実績、外部からの投資額、都市の大気環境ランキング改善など。

- ボトルネック: トークンの設計・運用ルールの複雑さ(専門知識が必要で高齢者などが取り残される懸念)、法規制(国によって暗号資産やカーボン取引の規制が異なる)、不正防止の仕組みづくり(虚偽の環境アクション申告などの検出)、トークン価値の維持(インフレや投機による価値変動リスク)。

以上、4段階のフェーズを通じて、個人の行動変容から社会システムの変革まで一貫したロードマップを提案しました。この未来都市構想は、短期的には市民の健康被害軽減と汚染源対策の着手に寄与し、長期的にはデータ駆動型の環境ガバナンスとグリーン経済への移行を実現するものです。日本やASEANでの先行事例の知見を活かしながら、SDGs達成に資する持続可能なスマートシティモデルとして展開することで、バンコク〜チェンマイ〜周辺国境地域の大気汚染問題に終止符を打つことが期待できます。そして何より、本構想はテクノロジーと市民参加型のアプローチにより、「誰一人取り残さない」形でクリーンな空気を取り戻す挑戦でもあります。共通のビジョンの下、一般市民・行政・企業がそれぞれのメリットを享受しつつ参画できるエコシステムを育み、実効性の高い社会実装へつなげていきましょう。

===ここまで===

参考元情報は多過ぎてスパムになりそうな気がしたので削除してます。

バンコクに約2年ほど住んでみて思った事、「良い国だけど空気だけはマジでなんとかしないとヤバい」という感想です、日本に戻っても長期的に喉をやられてます、喉風邪って奴で熱とかは出ないんですけど喉の調子だけずっと悪い状態が続きます、これYouTubeやったりセミナーやったりしている人間にとっては相当死活問題です、なので喉を休める時間を取りつつブログを書くのが本当にリアルな現状です、自分はむしろ身体そのものは頑丈な方なので繊細な人だったらもっとヤバいはずです、現地で知り合った日本の夫婦がまさにそんな感じでした、PM2.5のアプリを常にチェックしていて外出できない日も本当にあるぐらいです。だからやるんだって話なんですよ。

やりたい事、実現したい事は現在はこっち形で金融のリスクがなく持続可能な環境エネルギーをベースに世の中に対して良い事をしながらお金も結果的に入ってくるっていう、こういう事がやりたいんですよ、お金さえ稼げればいいっていう考え方だとそっち方面に頭が逝くのでそのお金を払ってくれるのは人なんだって事を忘れるんです、だから方法ばっかり追いかけてる人はいつまで経っても稼げないというちゃんと順番があって全部説明ができるんです。

そして長続きするビジネスモデルを考えましょう、会社の寿命がどんどん短くなっている事はご存知ですか?

昔の会社の平均寿命は60~70年に対して直近では10~15年というかなり短い期間になりつつあります、皮肉な事に人が長生きするようになったタイミングでこの変化ですから永年雇用はいつの話だみたいな空気感に既になりつつあるのが現状です。

人がどんどん長生きするようになって健康寿命というものを真剣に考えなければいけないタイミングで今AIファーストのスタートダッシュのタイミングを逃したら「時間と」「お金と」「健康」全て失いかねない状況なんですよ?5年後とか10年後の話はしてませんよ?これ今年の5月の今日時点でのリアルタイムで既にスタートダッシュに成功した人と失敗した人で人生の結末が明確に変わり始めているビジョンが見えてきています、もうとか言ってる場合じゃ無いですよ?

そもそも「PC First」「Web First」「Mobile First」「Cloud First」と進んできたデジタル優先戦略に続いて今全ての大手企業が

「AI First」にシフトしているだけなのでそんな中でAIを使わないという選択肢は「あなたがAI時代の消費者で終わるのか」「AI時代のオーナーになるのか」ぐらい明確な差が発生します、バイちゃんを導入するだけで完璧なスタートダッシュだって本当に「今この瞬間」気付いて欲しいんです、これが全てでは無い事は自分も理解していますがこれが今後の活動全てを支える基盤になる事はもう間違いないんです。

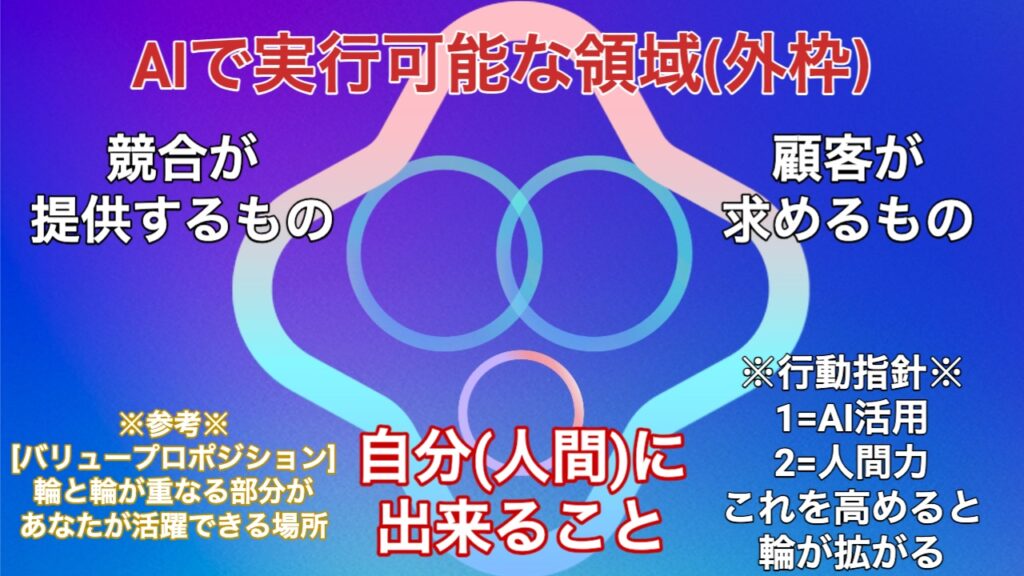

AIを使わない消費者はこの位置

バイちゃん(VAI)を導入した人はこの位置から今後の人生がスタートします。

消費者かビジネスオーナーか?タイムリミットは多く見積もっても5年です、ロボティクスの発展で今年の後半には工場勤務や単純作業の人材は早くも削減が始まるでしょう、AIの進化と共にそのスピードはさらに加速します、ブロックチェーンとWeb3がAIによってさらに促進されブロックチェーンが導入されたタイミンングで企業がセキュリティに多大なコストを掛ける必要が無くなりその浮いた分は新たなAIシステム導入のために回されます、このタイミングでさらに雇用が減ります、中間管理職がこのタイミングで不要になり現場に駆り出されるか決定権を持つ上級職に上がるかの2択が発生します。その選別ラインに引っ掛からなかった中間職はこのタイミングで肩を叩かれます。

私の話の根拠を示すデータは日が経つごとにむしろ増えていくので「今やらないとヤバい」と理解できた人はとりあえずAIに課金して慣らし運転を始める所から始めてください、別にバイちゃん買ってくださいじゃ無いんです、GPT先生の20ドルとかでも構いません、AI時代の生存戦略について自分は今伝える事が目的なのでそこに関しては意外とどっちでもいいんです。

ただ、バイちゃんを導入してくれた方には自分がこれまで蓄積した全てのマーケティング戦略を詰め込んだバイちゃんのデータをデータNFTとして共有する事ができます、現在購入者の方が少しづつ増えてきて各種プロフェッショナルの知見をそれぞれ同様にデータ化して共有する「集合知の獲得」を目的に動いています、あまり投資的な内容はここでは語りたくないのですがVAIとVAIを動かすためのバックヤード、GPUクラスターを導入する事によって月額の料金以上の金額が実際に入ってきてるので「稼げるAIツールだ」って話をいつもしてるんです。

導入は稼げるAIツールのページからご確認ください、何か質問などあればこちらのLINEまで

この記事へのコメントはありません。